圣训学家是药商,法学家是医生

大多数分歧,基本都来源于道听途说生出的误解

前一篇文章发出之后,收到了两篇回应。虽然内容不尽如人意,但至少说明我们之间有了对话的可能。

这一点其实是相当重要的,当下的大多数分歧,基本都来源于道听途说生出的误解,以及对彼此言论的严重误读,而当分歧产生的时候,真正为教门着想的人,该抱有的正确态度,是深入的了解,或当面对话。从学术角度而言,我们实在不应该将道听途说当作是可靠的信息获取方式。

有时候想想,我们实在有些高估自己了,我们的学术水准,远远达不到可以产生学术分歧的高度,再夸张一点说,没有学术,哪来学术分歧?我们从上到下,从旧到新,都奉行的是拿来主义,哪有人真正去探究学术,一半人保守,守的是古典和传统,另一半人新潮,也不过是照搬了国外的新潮思想而已。

那么,我们的分歧,又是来自哪里呢?其实大家心知肚明。学术只是噱头,私欲才是纷争的根源。

有人认为,这个系列的文章,是针对某些群体而写,甚至还为此说出了一些文雅的脏话。其实,是想多了。

这些文章是为大众而写。伊斯兰的学科在传入国内的过程中,出现了一些厚此薄彼的现象,拘于时代的限制,这本无可厚非,而相比于日常需要的法学,作为学术研究之用的圣训学传入较晚,在圣训学传入并产生巨大影响的时候,一个被有意或无意忽视的课题,摆在了人们面前。

那便是,如何对待我们日常遵循的法学与圣训明文之间貌似不可调和的分歧呢?

说来也奇怪,好像圣训学传入者所持的思想中本就夹带着敌视法学的成分一样,圣训学在国内产生的巨大影响中,更多的,似乎是与法学之间的冲突。

一些概念没有被说清楚,一些事实被有意或无意地忽略了。而当面对法学和圣训明文之间的冲突时,他们言辞凿凿:自然是要遵循圣训,在圣人面前,法学家算啥?

于是,组成教门的一切成分都开始被质疑,之前遵循了近千年的“教门”似乎面临着被推翻的危险,人们陷入深深的迷茫。渐渐地,分成了两个阵营。纷争不断。

对,谁都承认,圣人面前,圣门弟子都不算什么,更别谈是后期的法学家了。但我们质疑的是,这段圣训是什么级别?有没有相关的别的圣训?这种冲突又是怎么样的冲突?法学家确定没有遵循这段圣训吗?法学家为什么没有遵循?难道我们遵循了这么久的法学竟然是错的吗?于情于理,都说不过去。

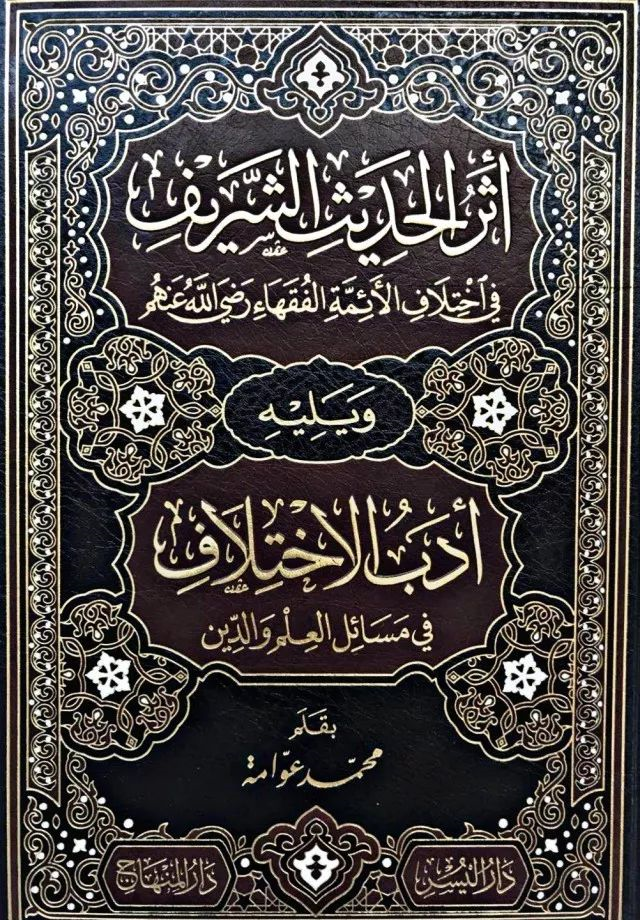

我也曾深深地体验过这种苦闷。所以,当我看恰巧到有一本书在探讨这个问题的时候,就立马想要介绍给大家。这本书,乃是一位专业的圣训学家所著,里面详细探讨了法学和圣训学之间出现分歧的原因——根据作者的表达,是圣训在法学分歧中产生的影响。

之前的第一篇,探讨了学者们对于健全圣训的定义方面出现的分歧。

今天这一篇,主要探讨学者们对理解圣训含义方面出现的不同。

下面进入正题。

2

有时候,同一段圣训,学者们的理解却各有不同,为什么呢?

有两个原因:

1、各自的天赋和经历不同。

2、对圣训中多义词的理解不同。

第一个原因,是人之常情。每个人的天赋,以及在成长过程中所受的环境影响,导致每个人都有不同于他人的思维方式。天生的性格,后天的文化熏陶,不同的人生经历,这些都能影响一个人的思维方式。

有人问伊玛目沙菲尔:“理智是天生的吗?”他回答说:“不,是学习和探讨影响的结果。”

所以,每一位学者无一例外都被赐予了完整的理性,但这并不代表他们的思维方式就是一样的。

自然,各自的侧重点也有所不同。比如,同看一行“飞流直下三千尺”,有人觉得诗情万丈,大气磅礴,有人却在想这座山是有多高?还有人想着,要是能在这瀑布下面安装一台水力发电机……

有人记忆力高超,有人理解能力奇佳,有人综合分析能力超强,各自都有着不同的特质。

相对而言,圣训学家更重记忆,法学家则更重理解。对于圣训,圣训学家致力于研究其传述系统和传述人,而这正是所谓圣训学的主题。法学家则更侧重研究圣训内容。但这不代表圣训学家不懂圣训内容,也不代表法学家不懂圣训学。只是各自专业不同,侧重点不同,仅此而已。

举个例子。

伊玛目艾尔玛仕是前辈的圣训学大家,经常跟艾布·哈尼法在一起探讨学术。

有一次,有人向伊玛目艾布·哈尼法请教一个问题,伊玛目做了自己的判断。艾尔玛仕就在旁边,便问艾布·哈尼法:“你这么判断的依据是什么?”

艾布·哈尼法回答说:“你由艾布·萨利赫由艾布·胡莱勒那里给我传述了一段圣训。还由某某人那里,给我传述了一段圣训,还有某某人,某某人……”

一连说了十几个不同的传述系统传来的相关圣训。

伊玛目艾尔玛仕说:“够了,我在一百天中给你传述的圣训,你竟然一下子说给我了。我还以为你没有遵循这些圣训呢。法学家啊,你们才是医生,而我们只是个药商。而你,竟然兼并了两者。”

法学家是医生,圣训学家是药商。多么生动的比喻,恰出自一个圣训学家之口。

医生无药,何以行医?药商没有医术,药再多也没用,只有两厢配合,药商供药,医生行医。完美。

我们却总是想要用圣训去否定法学,难道圣训的历史使命就只有对抗法学么?

伊玛目沙菲尔和艾哈迈迪之间也发生过这样的事。

伊玛目艾哈迈迪以传述圣训闻名。有一次,他问伊玛目沙菲尔一个问题,沙菲尔做了回答,然后艾哈迈迪说:“何以如此判断,有经训证据吗?”

于是沙菲尔说了一段圣训,圣训明文与他的判断,恰恰相符。

这样的典故,数不胜数。

分歧的原因,只是每个人的专业不同,而对教门事务最大的尊重,便是将不同的问题交给各自领域的专业人士,并信赖他们的判断。

请把手术刀交给医生,把方向盘交给司机,把圣训学交给圣训学家,把法学交给法学家。

3

对圣训的理解会出现不同的第二个原因,是对圣训中多义词的理解不同。

正确的理解圣训含义,有两个基本条件:

1、理解的含义符合阿语的规则,不可相反,亦不可牵强。

2、理解的含义不能违背以其它明文确立的律例。

而对于多义词,在达到这两个条件之后,学者们会选择不同的因素在多个意义当中进行选取。选取的结果各有不同,但都是因为遵循了这段圣训而出现的不同。

举个例子。

有一段圣训说:只要还没有分开的话,交易的双方拥有自由权。

意为:只要交易双方还没有分开,那么各自拥有单方面废除交易的权利,一旦分开,则没有这个权利了。

对于圣训中“分开”一词的含义,学者们发生了分歧。是身体的分开,即转身离开交易的场所?还是话题的分开,即交易达成,话题结束?

伊玛目沙菲尔选择了第一种观点,身体的分开。有传闻证据,也有理性证据。

传闻证据是:这段圣训的传述人是伊本·欧麦尔,他在交易完成之后,如果还跟对方有话要说,则会先离开几步,再返回来跟他说话。就说明他对这段圣训的理解,是身体的分开。而他的理解肯定要比其它人的理解更靠近正确。

理性证据是:先知的圣训是一般而论。而一般的交易,是在店里,店主在内,消费者在外,交易达成,消费者转身离开。所以先知说的就是这种交易。分开说的是身体的分开。

伊玛目艾布·哈尼法则选择了第二种观点。即话题的分开。有传闻证据,也有理性证据。

传闻证据是:古兰经说:“你们不要侵吞彼此的财产,除了彼此愿意的交易。”

即,根据古兰经的要求,彼此愿意,才是交易达成的根本条件,也是唯一的条件。如果在这两个条件之上又附加一个身体分开的条件,就与古兰经的要求冲突了。

换一句话说,如果附加一个条件的话,就成了对古兰经文的增补,而这一段非众传圣训是不够资格对古兰经文进行增补的。

所以,只能将圣训中分开的意思解释成话题的分开。

这种解释有没有佐证呢?

有,很多经文中的“分开”一词,表达的就是言论而非身体的分开。比如“你们当抓紧真主的绳索,不要分裂”。还如“有经人们只会在明证来临之后才会分歧。”

这两段经文当中的分裂和分歧,与圣训中的分开是同一个词汇,但经文里的意思很明显不是身体的分开,而是言论或主张的分开。

理性证据是:当伊本·奥耶乃给艾布·哈尼法讲了上述这段圣训的时候,艾布·哈尼法反问了一句:“那请你告诉我,如果他们在一条小船上交易的话,该怎么办?”

这话说得精妙至极。他的意思是:如果圣训说的是身体的分开,那么,有些情况下,是没有办法达到这个条件的。比如,如果他俩是在一艘小船上,小船很小,不允许有身体的分开,交易又如何达成呢?岂不是所有的交易都可以让对方随意的废除,哪怕要在大海上漂流好几天?

看,同样一段圣训,理解不同,产生的结果便各有不同,你能说沙菲尔错了还是艾布·哈尼法错了?谁都没错。这就是几乎所有法学分歧的原型。你跟随哪一个,都是对的。

你能说艾布·哈尼法没有遵循圣训么?不,他遵循了。只是他对圣训的理解不同而已。所以你看到的似乎没有被遵循的那些圣训,其实并不像你看到的那样。

Comments