你好三月一日

Summary

你好,传说中的三月一日。 鲁迅先生说,如果你不能握起拳头,至少你可以竖起中指。

四月是残忍的,三月也差不多。 年初的忙碌,遇上那些惨绝人寰的事,便成了压倒骆驼的最后一根稻草,让人彻底丧失了表达的心气。 关于某县某女以及由此掀开的黑幕之一角,最初的一段时间,我是完全不敢看的。我也不惮以最大的恶揣测这社会,但当这些恶被赤裸裸地抛到面前,怯懦的本能还是不忍直视。直到逐渐麻痹的神经慢慢失去痛感,才敢去持续关注相关的信息与议题。 我从不认为此事的结果能如人所愿,对这个社会的历史与现实稍有了解,便不许人对此存有丝毫乐观。但结果还是出乎我的意料——我终归还是太良善,想不到连把谎扯圆一些这样我以为理所当然的事,人家都不屑为之。 人们戏说这是指鹿为马,但鹿与马毕竟是有几分相似的,都是食草、都是四足……这已然是指鸡为马,爱信不信,能奈我何? 鲁迅写过一篇名为《事实胜于雄辩》的短文:“西哲说事实胜于雄辩。当初我很以为然,现在才知道在我们中国,是不适用的。”然后便讲到他去年曾在一个铺子里买过一双鞋,今年破了,又到铺子里去再买同样的一双。 伙计拿出的鞋,较之去年那双,鞋头变得又尖又浅。兴许是伙计看走眼了,鲁迅只好把新鞋和旧鞋并排在柜上,说: “这不一样……” “一样,没有错。” “这……” “一样,您瞧!” 他只好“买了尖头鞋走了。” 一个伙计的结论都让人完全无力反驳,其他的就更不用说。 所以我敬重那些持续关注、探寻、报道此事的人,因为他们患有不避的担当,也因为他们不问结局的执着——类似的很多事,一在意结局,便只能心生气馁。 如今,随着俄罗斯入侵乌克兰,大众的关注点,也顺利移情别链了。 我反对俄军的侵略、反对乌克兰的新纳粹、反对以色列对巴勒斯坦的持续占领和侵害…… 但在这些与我们自身相隔太远的问题上,所谓的“反对”和“谴责”,无非是内心纯粹的憎恶而已。这与对某县某女的关注不一样,对此话题上百亿的阅读量以及最终的结果,尽管只是揭示了“正义”的苍白和“民心”的无力,但这种认识的普及本身也是一种进步,由此,会有更多人认识到《真理报》通常谎话连篇、认识到那些残酷异常的事是可能存在的、认识到有些力量如此强大却又完全不可信赖——尽管这本应是常识。在我们的社会,民心向背本身不构成一种主动性的力量,但时机合适时,它会是让变化得以发生的背景——水能载舟亦能覆舟,此之谓也。 远方是地狱,绝不能证明此间是天堂。 不管是什么人,果真关切远方,便不应忘却各自项上的锁链,哪怕最终无力扯断。

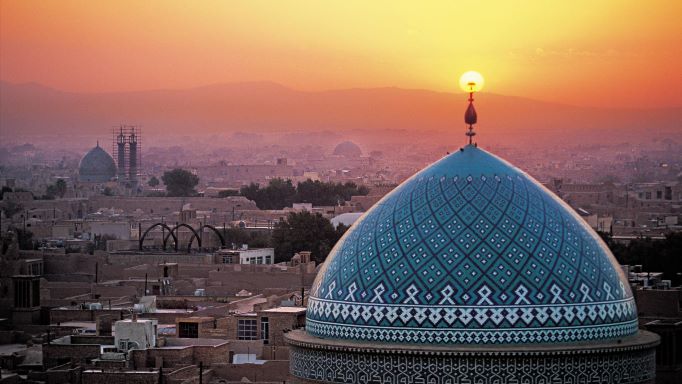

作为信教群众,生活在中国,是该偷着乐。在中国,人民的宗教信仰自由得到充分保障,这与生活在水深火热中的美国人民形成了鲜明对比。 据悉,美国近年来对国内的信教群体的打压持续扩大和加剧,甚至在财政捉襟见肘的情况下,仍不计成本和一些被认为不够“美国风”的建筑较劲,用纳税人的钱,把一种造型的钢筋水泥,改换成另一种造型的钢筋水泥。据PPC报道,在很多州,连用英文拼写的QINGZHEN一词都要被去除,甚至在某些城市,HALAL餐馆的数量都开始有配额。由于美国是联邦制,各州情况各异,相关措施的执行和推进,在各地进度不一。 对于美国人民的不幸处境,我们深表同情;想到我们享有的幸福生活,不禁喜极而泣。 山川异域,风月同天,中华文化中源远流长的人道主义精神,让我们不禁设身处地,想象自己若身在美国,该何去何从。 美国政府的种种措施,看起来无厘头,但背后的逻辑是异常清晰的。 任何一种文化或信仰,本质上都是人的观念和意识的集合,而人的观念和意识不会凭空存在,它们必须通过各种符号被确认、表达和交流。去除了这些文化符号,相应的群体就无法辨认自身,从而难以维系原有的文化认同。 我妈在院子里养了很多鸡。 一只小鸭如果是和一窝小鸡一起长大,周围又没有其他鸭子,最终它会以为自己也是一只鸡。 一个亚文化群体,他们的孩子会接受主流文化的教育,如果将他们特有的文化标识从他们的生活中彻底抹除,他们的下一代便无法辨认自我与他者。身份认同根植于记忆,而记忆总依存于一些具体的人、事、物。 我总记得某个寺里旧的开裂的桌椅,我和同伴把两根狗尾草放在桌面的裂缝上,使劲摩擦桌面使“两狗相斗”; 我记得每一次假期去寺里学习学了N遍的艾力夫、巴、台、塞…… 记得某次寺里派来教我们的两个大哥哥,讲到教门时眼里满是自信与乐观的光芒——今天的学生身上再也难见类似的光斑; 记得那些的简洁质朴的歌曲,浸透着那个时代特有的理想主义的天真: “离开尘世的喧嚣、离开世俗的欲望。哪里能找这么一块地方,肃穆、圣洁、安详……” “人生在自己的哭声中开始,在别人的泪水中结束……” 当然也记得不识字却好学不倦的奶奶,记得她常说“主啊,求你让我的后辈儿孙走在伊思俩目的正道上”…… 还记得很多故事。

儿子今年上一年级了。 刚进学校那几个月,他热衷于“收集”汉字,他说他要收集所有的汉字。他热衷于探寻字数最多的字,有一天,他把 字一笔不差地写在了黑板上。 因而他很快也背会了社会主义核心价值观,就像其他小朋友一样。这些字写在校门口的墙上,小朋友上学去得太早,学校还没开门,便会站在那里读一下。 这是好事,这些都是极好的“价值”,早点认识它们,有助于日后真正理解它们。 当然,也有助于他理解在某些情形下,语言的败坏是如何对应着世道的败坏。 不久我就来了开罗。 有一天我和他电话,他又开始罗列他“收集”的新词新字,说着说着,他便说:“还有艾卜……拜克尔、欧麦尔、奥……斯曼、阿里……” 我笑了,有点出乎意料。 之前在我们的聊天或故事中也出现过这些名字,但我好想没有把它们并列在一起专门说过。一问,果然是从我的书架上看来的。书架有点深,而这几本传记还是摆在从上往下的第二层。我想,他或许是站在沙发上或凳子上够着看的。 据说,某女曾在其被锁的那间屋子的墙上,写下了许多“我要回家”。可怜如她,在那个充满各种侵害却又绝无出路的环境中,回家已绝无可能,甚至只要流露出任何一种逃脱的意图,都会招来更多的伤害。但每当她看见自己在墙上画下的那些字,她都会想起自己原本不是被锁住的,也不属于这里。 对于美国人民而言,他们项上的铁链,大约也是无力摆脱的——尽管还有很多可敬的人在竭尽全力。但趁着记忆尚存,在视野里留下一些印记来提醒自身与后人,还是可能的。 那些宏大的、最具代表性的符号会被拆除、被抹去,但在许多细微之处,填充许多不那么显眼、却又能为他们自身所辨认的符号,至今还有空间。无论视觉的、听觉的,无论书籍、摆设、用具、饰品……当那些宏大的符号在公共空间消失,必须以更多细小的符号来填充私人空间。任你美国如何强大,要彻底铲除私人空间的这些符号都绝非易事……因为它们层出不穷,且难以被准确辨认。 这对这些符号的设计和制造者提出了巨大的挑战,在逼仄的空间中起舞,是对创造力的极大考验。 曾经,设计、制造、传播承载符号功能的各种物品,有可能只是纯粹的生意,但在今天的美国,这已然成为一项使命。 衷心希望美国人民平安幸福。

Comments